母が、祖父からの不動産を相続登記(名義変更)することになり、「遺産分割協議書」が必要だと言われました💦

最初は「弁護士や司法書士の先生に依頼して作るもの?」と思っていましたが、調べてみたら自分で作成できることが判明。

この記事では、遺産分割協議書が必要だと言われ、どうしたらいいのかわからずお困りの方に、記載方法と疑問点をわかりやすく解説します。

【この記事でわかること】

・遺産分割協議書ってそもそも何?

・遺産分割協議書には何を書けばいいの?

・遺産分割協議書はどんな時に必要?

・遺産分割協議書の書き方を知りたい

「遺産分割協議書」という書類をご存じですか?

この記事を読んでくださっている方は、恐らく相続登記や相続税申告、銀行での手続きで必要になり、検索してたどり着いたのではないでしょうか。

遺産分割協議書は、あまりなじみのない文書なので不安に感じるかもしれません。

しかし、書き方のポイントさえ押さえれば難しいものではなく、意外と簡単に自分で作成することができます。

遺産分割協議書とは何なのか、どんな時に必要で何を書けばいいのかについてひとつずつみていきましょう。

目次

遺産分割協議書って何?それって自分で作るもの?

遺産分割協議は、遺言書がない場合などに、誰がどの財産をもらうかの話し合いのことをいい、相続人全員が同意することで成立します。

遺産分割協議で話し合って決まった内容を書類にしたものが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議で決まった内容は、書面にせず、口頭の合意だけでも効力が発生するので、遺産分割協議書を作ることは必須ではありません。

しかし、口約束だけでは合意の有無や内容をめぐって後々トラブルになる可能性があるため、財産が多い場合や相続財産に不動産が含まれる場合、相続関係がややこしい場合、相続人間で揉め事が起こりそうな場合には書面にするのがおすすめです。

遺産分割協議書を作るのはそれほど難しいことではなく、記載例を見ながらパソコンや自筆で作成できます。

ただし、不動産の相続登記をする場合やすでに相続人同士で争いがある場合などには後々トラブルになる可能性があるので、司法書士や弁護士に依頼したほうがいいケースもあります。

まったくの素人ですが、遺産分割協議書の作成、相続登記(不動産の名義変更)も自分で申請できました。

ここからは、あなたのケースでは遺産分割協議書の作成が必要なのかどうかについてみていきましょう。

遺産分割協議書が不要なのはどんなケース?

遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないものではありません。

基本的に、次のいずれかに当てはまる場合には作成する必要がありません。

- 相続人がひとりだけの場合

- 相続財産に名義変更が必要なものがない場合

- 遺言書がある場合

ただし、遺言書がある場合で、相続人間の話し合いにより遺言書で決められた通りではない分割をする場合には、後々のトラブルを避けるために遺産分割協議書を作成したほうがいいでしょう。

遺産分割協議書はどんな時に必要?

遺産分割協議書は、次のような場面で必要になります。

- 不動産の相続登記

- 預金の払い戻し

- 株や有価証券の名義変更

- 相続税の申告(不要な場合もある)

- 車の名義変更

不動産や車の名義変更、預金の払い戻しをする際には、遺言書または遺産分割協議書の提示が必要です。

遺産分割協議書に書く内容は?

続いては、遺産分割協議書に記載する内容についてみていきましょう。

- 遺産分割協議書の作成日

- 誰がどの財産を相続するのか

- 被相続人(亡くなった方)の氏名、死亡日、本籍、最終住所地

- 相続人全員が遺産分割内容に同意していること

- 後日判明した財産の取り扱いについて

- 相続人全員の署名・押印(実印)

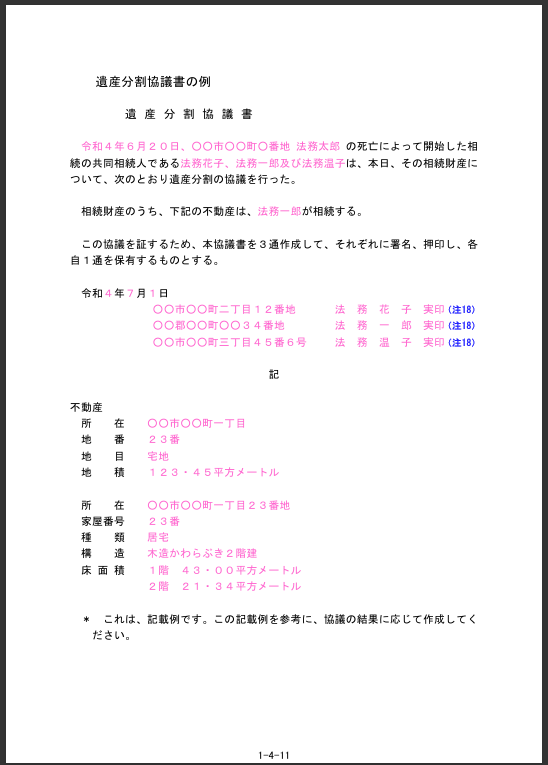

法務局が、遺産分割協議書の記載例として載せているものをご紹介します。

出典先:法務局『相続登記ガイドブック』より

Taro-224_04_(記載例・複数シート) 相続・遺産分割

こちらは、不動産を相続する場合の遺産分割協議書の記載例です。

銀行預金がある場合には、銀行名、名義人、口座番号、金額などを記載します。

貴金属や骨とう品などについても、間違う可能性がないよう、わかりやすく記載してください。

遺産分割協議書の作成方法に法的な決まりはなく、手書きだけではなくパソコンで作成することも可能です。

また、作成の期限も特に決められていません。

ただし、相続税の申告期限が「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」となっているので、この期間までに遺産分割協議ができていて、遺産分割協議書の作成も済んでいる状態が望ましいようです。

遺産分割協議書を自分で作る際のポイント

遺産分割協議書を自分で作る際のポイントについて解説します。

作成した日付を入れる

遺産分割協議書には、必ず作成した日付を入れるようにしましょう。

パソコンを使ってもOK

遺産分割協議書の作成には、パソコンを使っても、手書きで記載してもOKです。

署名は手書きが望ましいですが、相続人がご高齢の場合などには印字でも問題ありません。

被相続人、相続人について記載する

遺産分割協議書には、誰が財産を残したのか、被相続人の情報について記載が必要です。

また、誰が相続するのかについても、続柄と氏名の両方がわかるようにしてください。

預金、不動産

遺産分割協議書に預金について記載する際には、銀行名、名義人、口座情報を記載します。

また、不動産については登記簿謄本通りに詳しい情報を載せましょう。

誰がどの財産を相続するのか、誰が見ても明確にわかるように記載することが大切です。

相続人全員が実印で押印

遺産分割協議書には、全員が実印で捺印しなければなりません。

遺産分割協議書が複数ページになる場合には契印をしてください。

後から発見された遺産をどうするか

遺産分割協議書には、すべての遺産について記載することが望ましいですが、あとになって新たな遺産が見つかることも珍しくありません。

あとから新たな遺産が見つかった場合にはどうするかについても記載しておくと、のちのちの争いを避けることができます。

相続人に未成年者がいる場合

相続人が未成年の場合には法定代理人(親権者など)を立てる必要があり、代理人の実印の押印と印鑑証明が必要です。

(※ただし、親と子が双方相続人の場合など、利益相反に該当する場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。)

まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員の話し合いによって決まった内容を書面にすることで、のちのちのトラブルを防ぐためにとても大切な書類です。

不動産の相続登記や預金の解約など、さまざまな手続きで必要になります。

作成自体はポイントを押さえれば決して難しいものではありません。

必要な情報を漏れなく、誰にでもわかるように記載し、相続人全員の署名・押印を行うことに気を付ければ、自分でも作成できます。

ただし、相続関係が複雑な場合やトラブルが起こりそうな場合には、事前に司法書士や弁護士といった専門家に相談することも検討してみてください。